蘋果最近推出的 macOS Big Sur (macOS 11) 默默地讓蘋果本身的應用程式繞過用戶的 VPN 與防火牆設定。 採用 VPN 的效果之一, 就是可以讓遠方的網站不知道你真實的 IP/地理位置; 而防火牆則可以進一步用來完全阻斷電腦內的軟體與遠方網站的訊息傳遞。 蘋果讓用戶使用這兩個功能、 讓用戶以為自己的隱私受到保護, 就像是拉上了窗簾或關上了大門一樣安全; 卻又令人費解地 授予蘋果自身的應用軟體特權, 可以繞過用戶已關上的窗簾與大門。 更奇怪的是, 蘋果從未向用戶公告此事; 研究人員早早向蘋果反應此事, 蘋果也置之不理。 iThome 的報導有更多的技術關鍵詞; Whose computer is it 一文提供了麻煩且不完整的解決方案 (例如會導致 iMessage 無法傳遞附加檔案); 不過本文想探討的不是技術細節, 而是蘋果電腦長期以來的神秘態度。

2021年3月1日 星期一

2019年12月9日 星期一

讓 iPhone 與 iPad 數秒內淪陷的 62078 蘋果後門

「如果微軟像胖虎一樣惡霸, 那麼蘋果比小夫陰險一百倍。」 我經常用這句話及 指紋解鎖 一事來簡短評論蘋果電腦。 最近特別推薦兩組搜尋關鍵詞: 「生物辨識 國家機器」、 fingerprints usernames not passwords。 其他蘋果後門案例比較難以三言兩語解釋給麻瓜聽, 例如 Operation Triangulation、 airdrop、 假的「關閉隱私資訊傳送」、 騙人的 VPN 與防火牆、 finfisher、 MDM、 iMessage、 iCloud 的 金鑰、 VPN+OCSP、 Find my iPhone、 與 FBI 的曖昧、... 等等。 今天要談的蘋果 usb + wifi 後門也是如此。

2018年4月15日 星期日

雙眼明人的感嘆: 蘋果電腦沒能完整抄襲的技術, 半世紀後還是被世人們忽視

在這一則電腦界的歷史故事當中, 我們看見資本主義及智慧財產權真正幫助到的, 並不是有創意的發明家們, 更不是廣大的社會大眾, 而是狼性的資本家們。 也看到呆伯特漫畫裡的老闆如何把自家工程師的研發成果拱手送人。 時至今日, 半個世紀前就出現的、 可以幫資訊教育開拓新視野的技術, 仍舊是鮮有機會出現在 「課綱納入程式設計」 的討論當中。 (我稍微知道 smalltalk 語言; 但當時我甚至沒想到它。) Alan Kay 幫 Ted Nelson 祝壽的影片, 值得教育決策者、 電腦老師、 企業主管和不得志的思想家們一起欣賞。

2016年9月4日 星期日

獨立維修商表演破解蘋果的計畫報廢

蘋果刻意讓它的產品提早報廢、 強迫 品牌忠誠 的消費者棄舊購新。 這是真正的陰謀, 還是大家妄想? 已經有好幾個案例搬上法庭; 但我對這種問題比較相信工程師認證而不是法院認證。 正好在 YouTube 上看到一部影片, 看完之後對這個問題就得到一個完全確定的答案, 再也沒有任何懷疑了。

2016年2月29日 星期一

FBI 要求蘋果開的, 算是後門嗎? 自己的隱私自己顧

[2016/3/12 改寫及回應] FBI 要求蘋果解鎖殺人兇手的 iPhone, 蘋果拒絕。 T 客邦有一系列報導。 我想從用戶自主權 vs 廠商控制權的角度來看這個問題。 我沒用過 iPhone, 更完全談不上是 iPhone 專家。 但是就算不是很懂技術, 也應該要了解自主權 vs 控制權的問題。 對技術有興趣的朋友可以看文中連結指向真正的專業技術分析。

2014年11月2日 星期日

在乎隱私的話, 就別用 iCloud 吧 (講得好像很容易一樣)

如果你很認真地在乎隱私 -- 尤其如果你對美國國安局的監控有感,

那就別再用蘋果的產品了。 Windows、 Linux、

各家手機等等其他資訊產品的隱私漏洞也不少,

但 (除了小格特別為文探討的案例之外)

多半可以用粗心的疏失解釋過去;

至於蘋果產品侵犯用戶的隱私問題, 則是其設計文化歷來不曾改變的一部分。

除了過往的許多案例, 十月份爆開的 「iCloud 如影隨形追蹤你的編輯」

件事後, 讓我們更加確定: 蘋果電腦最用心的,

是如何如影隨形地偷偷追蹤著你的一舉一動, 而不是保護你的隱私。

如果你很認真地在乎隱私 -- 尤其如果你對美國國安局的監控有感,

那就別再用蘋果的產品了。 Windows、 Linux、

各家手機等等其他資訊產品的隱私漏洞也不少,

但 (除了小格特別為文探討的案例之外)

多半可以用粗心的疏失解釋過去;

至於蘋果產品侵犯用戶的隱私問題, 則是其設計文化歷來不曾改變的一部分。

除了過往的許多案例, 十月份爆開的 「iCloud 如影隨形追蹤你的編輯」

件事後, 讓我們更加確定: 蘋果電腦最用心的,

是如何如影隨形地偷偷追蹤著你的一舉一動, 而不是保護你的隱私。

2014年10月27日 星期一

蘋果電腦幫我搜房間? 謝謝, 免了吧!

蘋果新版作業系統 Mac OS X 10.10 Yosemite

裡面有一個功能叫做 「spotlight」 聚光燈,

不只可以幫你搜尋網路上的資訊, 也可以幫你搜尋自己的電腦裡面的資訊。

不論你在網路上或在自己電腦裡搜尋,

這些資訊會被傳回蘋果跟微軟。

蘋果表示: 回傳的資訊無法指認出個人, 不用擔心。

Ubuntu 也曾引發過類似爭議。 很方便。 但你真的需要這樣的功能嗎?

如果你忘了自己到底把假髮/胸罩/保險套放在哪裡,

就算呼叫警察幫忙不必付錢, 你真的會請警察來家裡幫你找嗎?

2014年3月9日 星期日

蘋果與 GnuTLS 的 SSL/TLS 漏洞是 NSA 植入的後門嗎?

當你上網刷卡付錢或在網站上讀寫敏感私密資料 (例如登入 gmail) 的時候, 網址開頭會變成 https。 這個 s 就是 "secure", 意謂著你現在的連線受到加密保護, 應該是安全的。 它底層所採用的加密安全機制叫做 SSL (舊) 或 TLS (新)。

2013 年九月, 紐約時報根據 Snowden 所提供的資料 報導 NSA 的 Bullrun 竊聽機制有能力破解幾乎所有網路加密機制: 「他們花最多力氣在破解全美 (其實是全球) 普遍使用的加密技術: SSL、 VPN 及 4G 行動保護。」 (相關中文報導: 網路加密協定在美國國安局前幾乎都是無效的; 很讚、 很多連結的 New Yorker 報導)

2013年12月2日 星期一

蘋果電腦的 iOS 7 MDM 及其他監聽陰謀, 黃世銘檢察總長應該會喜歡

專門賣給各國政府用以入侵異議份子電腦與手機的

惡意軟體 FinFisher, 它的宣傳影片

很自豪地強調: 它可以假冒成 iTunes 要更新, 成功誘騙用戶安裝。

iTunes 的這個更新機制漏洞其實早在 2007 年時就已被 Francisco Amato 發現,

並且

在 2008 年公佈示範版的入侵程式。

Amato

2010 年推出更新版入侵程式 時, 再次點名蘋果

(及其他許多廠商) 的更新機制有漏洞。

但是一直要到 2011 年維基解密把這段廣告片及

FinFisher 的相關文件公諸於世,

蘋果才完整地封鎖這個漏洞 並公告提醒用戶。

(根據該文底下留言顯示: Mac OS 版的漏洞似乎更早就已修正。)

也請見延申報導

1、

2。

本文充滿陰謀論,

高度品牌忠誠 的蘋果迷禁止進入!

專門賣給各國政府用以入侵異議份子電腦與手機的

惡意軟體 FinFisher, 它的宣傳影片

很自豪地強調: 它可以假冒成 iTunes 要更新, 成功誘騙用戶安裝。

iTunes 的這個更新機制漏洞其實早在 2007 年時就已被 Francisco Amato 發現,

並且

在 2008 年公佈示範版的入侵程式。

Amato

2010 年推出更新版入侵程式 時, 再次點名蘋果

(及其他許多廠商) 的更新機制有漏洞。

但是一直要到 2011 年維基解密把這段廣告片及

FinFisher 的相關文件公諸於世,

蘋果才完整地封鎖這個漏洞 並公告提醒用戶。

(根據該文底下留言顯示: Mac OS 版的漏洞似乎更早就已修正。)

也請見延申報導

1、

2。

本文充滿陰謀論,

高度品牌忠誠 的蘋果迷禁止進入!

2013年11月24日 星期日

德國出品竊聽技術大拍賣: FinFisher 幫助各國政府監視/側錄異議人士行蹤及通話

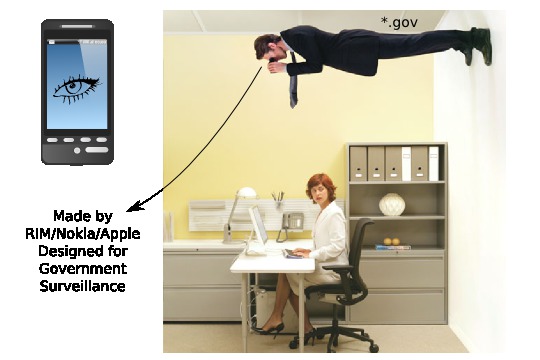

2012 年在巴林, 民運人士收到可疑的 e-mail,

於是轉交給加拿大多倫多大學的 Citizen Lab。 C.Lab 的專家

分析 之後, 發現這些 「偽裝成圖檔的可執行檔」 內含 FinSpy。

它入侵電腦之後, 很刻意地隱匿自身行蹤;

還特別製造一些陷井讓除錯器當掉 (以便讓分析研究變得更困難);

並且針對不同的防毒軟體 (甚至同一套軟體的不同版本) 採取不同的攻擊手段。

它竊取的資料包含螢幕快照、 鍵盤輸入側錄、 skype 通話側錄、

各廠牌的即時通密碼、 各廠牌瀏覽器所儲存的密碼。

FinSpy 會把偷到的資料先加密, 再傳回某些伺服器,

並隨時等候伺服器發出指令。 令人不安的是:

這隻神秘的竊聽軟體竟然獲得蘋果電腦、 Nokia、

RIM (出黑莓機的公司) 等等手機大廠某種程度的認證。

中文只找到一則簡短報導; 本文主要摘要

C.Lab 一系列文章 報導一下這一系列的重要舊聞。

2012 年在巴林, 民運人士收到可疑的 e-mail,

於是轉交給加拿大多倫多大學的 Citizen Lab。 C.Lab 的專家

分析 之後, 發現這些 「偽裝成圖檔的可執行檔」 內含 FinSpy。

它入侵電腦之後, 很刻意地隱匿自身行蹤;

還特別製造一些陷井讓除錯器當掉 (以便讓分析研究變得更困難);

並且針對不同的防毒軟體 (甚至同一套軟體的不同版本) 採取不同的攻擊手段。

它竊取的資料包含螢幕快照、 鍵盤輸入側錄、 skype 通話側錄、

各廠牌的即時通密碼、 各廠牌瀏覽器所儲存的密碼。

FinSpy 會把偷到的資料先加密, 再傳回某些伺服器,

並隨時等候伺服器發出指令。 令人不安的是:

這隻神秘的竊聽軟體竟然獲得蘋果電腦、 Nokia、

RIM (出黑莓機的公司) 等等手機大廠某種程度的認證。

中文只找到一則簡短報導; 本文主要摘要

C.Lab 一系列文章 報導一下這一系列的重要舊聞。

2013年10月21日 星期一

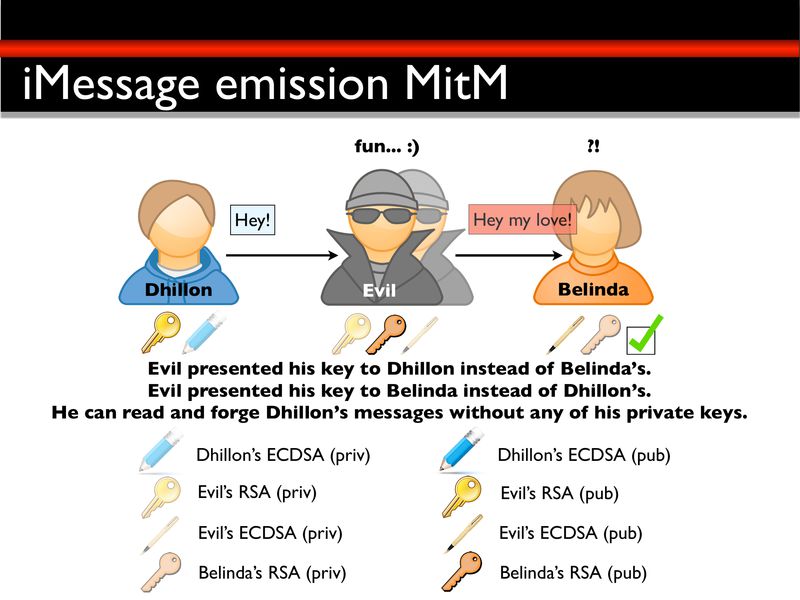

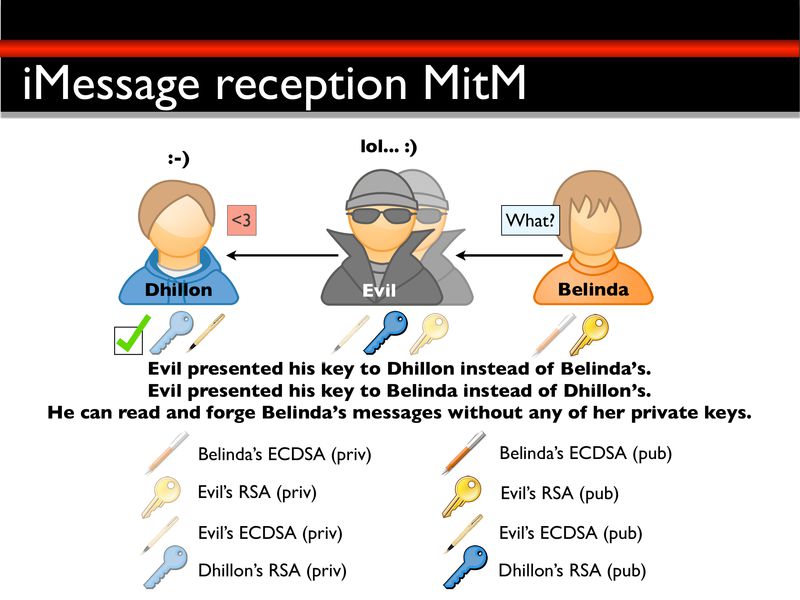

蘋果電腦幫 NSA 及各機關行號網管人員在 iMessage 架構中所留下的監聽後門

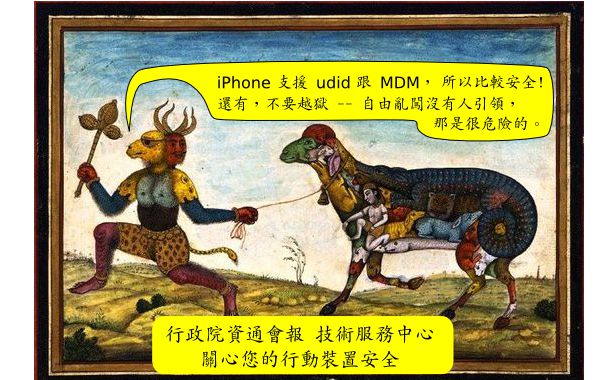

還記得 疑似置入行銷的 「iMessage 超安全!」 新聞嗎? Snowden 爆料 NSA 透過科技大廠監聽之後, 蘋果甚至還 公開聲明: 「比方說, 如果你採用 iMessage 或是 FaceTime 對話, 這些對話都是從頭到尾加密的 -- 只有對話雙方能夠看見其內容。 就連蘋果都無法解密。」 但事實是: iMessage 的詭異設計, 讓 「掌握網路架構的單位/人士 E」 可以把自己安插在 D 與 B 兩人的對話當中, 面對 D 時假裝自己是 B, 面對 B 時又假裝自己是 D, 不只可以監聽, 還可以捏造對話。 這種攻擊方式叫做 中間人攻擊 (Man in the Middle Attack)。 巧的是, 日前行政院發到全國公教單位的 「行動裝置資通安全注意事項」 公文當中所大力推薦的 Mobile Device Management (MDM) 技術, 正好讓各單位的網管人員握有 「對 iMessage 進行 MitM」 所需要的一切條件。

2013年9月28日 星期六

行政院資通會報技術服務中心 「行動裝置資通安全注意事項」 的謊言剖析

[11/4 補充]: 如何避免被竊聽監聽? 請見: 保護智慧手機安全與隱私的軟體與真實良心建議。

[此事發生於江宜樺任行政院長時。]

收到學校電算中心代為轉達的一份文件 「行動裝置資通安全注意事項」,

說是要提供防護建議, 但裡面吹捧蘋果電腦的產品,

甚至直接拿蘋果產品特有的 (有利政府監控) 功能來當做判斷優劣的標準,

完全罔顧蘋果電腦與美國多個情治單位長久曖昧的疑慮,

以及近日美國國安局 NSA 的監聽醜聞。

用戶如果聽從行政院這份建議, 很可能反而將陷入遭受美國

(最好祈禱只有美國) 政府監聽的險境。

搜尋了一下, 原始文件來自

行政院資通會報技術服務中心 (請在該頁搜尋

「行動裝置資通安全注意事項」 連結)。

以下指出該文件的一些 (看來是刻意誤導的) 嚴重錯誤。

[此事發生於江宜樺任行政院長時。]

收到學校電算中心代為轉達的一份文件 「行動裝置資通安全注意事項」,

說是要提供防護建議, 但裡面吹捧蘋果電腦的產品,

甚至直接拿蘋果產品特有的 (有利政府監控) 功能來當做判斷優劣的標準,

完全罔顧蘋果電腦與美國多個情治單位長久曖昧的疑慮,

以及近日美國國安局 NSA 的監聽醜聞。

用戶如果聽從行政院這份建議, 很可能反而將陷入遭受美國

(最好祈禱只有美國) 政府監聽的險境。

搜尋了一下, 原始文件來自

行政院資通會報技術服務中心 (請在該頁搜尋

「行動裝置資通安全注意事項」 連結)。

以下指出該文件的一些 (看來是刻意誤導的) 嚴重錯誤。

2013年5月5日 星期日

蘋果電腦與美國情治單位之間不可告人的曖昧關係?

蘋果電腦與美國惡名昭彰的 FBI、 DHS、 司法部之間,

是否存在著不可告人的曖昧關係?

除了海關移民局明顯淪為蘋果的走狗之外,

其他有太多的疑點, 但似乎都沒有明確的結論。

唯一可以確定的是: 面對政府調閱客戶個資時,

蘋果保護客戶隱私的努力與承諾, 甚至輸給臉書。

蘋果電腦與美國惡名昭彰的 FBI、 DHS、 司法部之間,

是否存在著不可告人的曖昧關係?

除了海關移民局明顯淪為蘋果的走狗之外,

其他有太多的疑點, 但似乎都沒有明確的結論。

唯一可以確定的是: 面對政府調閱客戶個資時,

蘋果保護客戶隱私的努力與承諾, 甚至輸給臉書。

[12/4 補充]: 鑑識資安專家提醒: 「把你個人的裝置登錄到公司的 MDM 政策裡面去, 基本上也就允許了你的僱主可以跳過裝置的安全檢查, 讓他可以直接查看你的個人資料。」 這篇文章指出: 「可以說 MDM 就是你的 IT 部門植入你的手機裡的 rootkit。」

2012年10月21日 星期日

2012年9月30日 星期日

需要為發明之母; 專利為貪婪之母

「沒有智慧財產權的保護, 就沒有人要創新」

這是利益團體透過政府及媒體對大眾洗腦、 一句從未經過科學驗證的文宣。

這一帖快速摘要最近一些關於專利的案例與研究。

事實是: 專利鼓勵的並不是發明, 而是貪婪。

許多真正貢獻人類社會的發明家,

經常是被 「需要」 所啟發、

因為能夠幫助相同境遇的人解決問題而感到滿足快樂。

「沒有智慧財產權的保護, 就沒有人要創新」

這是利益團體透過政府及媒體對大眾洗腦、 一句從未經過科學驗證的文宣。

這一帖快速摘要最近一些關於專利的案例與研究。

事實是: 專利鼓勵的並不是發明, 而是貪婪。

許多真正貢獻人類社會的發明家,

經常是被 「需要」 所啟發、

因為能夠幫助相同境遇的人解決問題而感到滿足快樂。

2012年6月25日 星期一

良心廠商協助你避免政府刺探你的隱私

英文 「I've got your back」 意思是 「我會幫你注意你的背後 --

如果有人要傷害你, 我會通知你。」 上個月 EFF 公佈了一份報告:

「When government comes knocking, who has your back?」

當政府來敲門刺探你的隱私的時候, 哪些廠商會提醒你?

一家小型的 ISP Sonic.net 拿到唯一的滿分。

富比士專訪 CEO Dane Jasper,

他說: 「我們的用戶連線記錄檔 (user logs) 兩個星期後就銷毀。

你的 ISP 也應該這麼做。」

以下摘要給中華電信、 提供寬頻上網的有線電視業者、

還有其他網路服務業者參考。

英文 「I've got your back」 意思是 「我會幫你注意你的背後 --

如果有人要傷害你, 我會通知你。」 上個月 EFF 公佈了一份報告:

「When government comes knocking, who has your back?」

當政府來敲門刺探你的隱私的時候, 哪些廠商會提醒你?

一家小型的 ISP Sonic.net 拿到唯一的滿分。

富比士專訪 CEO Dane Jasper,

他說: 「我們的用戶連線記錄檔 (user logs) 兩個星期後就銷毀。

你的 ISP 也應該這麼做。」

以下摘要給中華電信、 提供寬頻上網的有線電視業者、

還有其他網路服務業者參考。

2012年6月10日 星期日

當蘋果也蟑螂: 電子資訊產業轉型為專利訴訟產業

蘋果電腦的經營心法已經從 think different 轉變成 think patent。

蘋果積極採取專利戰策略, 攻擊其他資訊廠商,

而且意不在勒索, 而在於逼其他廠商退出市場。

這將造成產業生態與就業市場的變遷,

促使程式與產品設計等等這些 「開發產品」 相關的工作機會,

逐漸被 「專利申請與訴訟」 相關的工作機會所取代;

連蘋果自己的 iPad 與 iPhone apps 也將因此而提高經營成本。

蘋果電腦的經營心法已經從 think different 轉變成 think patent。

蘋果積極採取專利戰策略, 攻擊其他資訊廠商,

而且意不在勒索, 而在於逼其他廠商退出市場。

這將造成產業生態與就業市場的變遷,

促使程式與產品設計等等這些 「開發產品」 相關的工作機會,

逐漸被 「專利申請與訴訟」 相關的工作機會所取代;

連蘋果自己的 iPad 與 iPhone apps 也將因此而提高經營成本。

2012年1月29日 星期日

iPhone 和 iPad 的生產線上, 美麗新世界的價值觀正在萌芽

過年期間我讀了一篇報告、 紐約時報一則報導、 和兩本書:

- Mr. Daisey and the Apple Factory

- iPhone 苦悶台灣

- iPad 內建的中國血汗成本

- 美麗新世界

另外也正好看到一些富士康相關新聞。 感想和材料多到可以 kuso 出一篇中篇小說。 可惜我的寫作能量不足, 最後只好簡單地節錄一些段落, 做一個簡短的結論; 其他就請讀者們自己體會了。

2011年12月25日 星期日

代理受氣包: 資訊產業和智財惡法/智財洗腦的一些案例

金錢或信譽, 何者更能為個人/企業/組織/大學帶來較大的影響力?

網路正在促成這兩種力量的消長;

但多數人看不見這個重要的變化。

而且 信譽 很難量化;

信譽的流失又經常是漸進式的, 不會有立即可見的明顯傷害。

於是當兩個單位單位之間發生 (涉及或不涉及金錢的)

各種形式交易的時候, 「信譽」 經常也就 沒有

被當做一個重要的成本來考量。 有時候交易的一方做一些傷害社會的事,

但卻可以叫另一方心甘情願地代為承受一大半

(甚至是所有的) 信譽損失。

「人肉盾牌方」 甚至不懂得把 (可能) 受損的信譽成本列入帳單,

作為跟 「使壞方」 談判的籌碼。

從旁觀者的角度來看, 「人肉盾牌方」 便成了 「使壞方」

的免費 「代理受氣包」。

金錢或信譽, 何者更能為個人/企業/組織/大學帶來較大的影響力?

網路正在促成這兩種力量的消長;

但多數人看不見這個重要的變化。

而且 信譽 很難量化;

信譽的流失又經常是漸進式的, 不會有立即可見的明顯傷害。

於是當兩個單位單位之間發生 (涉及或不涉及金錢的)

各種形式交易的時候, 「信譽」 經常也就 沒有

被當做一個重要的成本來考量。 有時候交易的一方做一些傷害社會的事,

但卻可以叫另一方心甘情願地代為承受一大半

(甚至是所有的) 信譽損失。

「人肉盾牌方」 甚至不懂得把 (可能) 受損的信譽成本列入帳單,

作為跟 「使壞方」 談判的籌碼。

從旁觀者的角度來看, 「人肉盾牌方」 便成了 「使壞方」

的免費 「代理受氣包」。

2011年12月11日 星期日

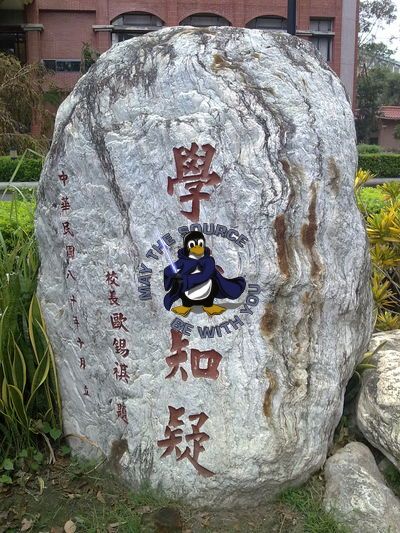

從封鎖 pps 看臺灣如何成為 "Great Firewall of Chinamerica" 的模範省

前兩天從多處收到這則訊息:

PPS以後看不到了?智慧局擬封鎖侵權網站。

網友擔憂 pps 被封鎖的臺灣將建立起自己的防火長城;

我則認為臺灣版防火長城不會獨立存在。

按照智慧財產保護的邏輯,

我們必須同時被納入中國和美國的防火長城。

事實上在今日智財保護無限上綱的氣氛之下,

中國的防火長城必須和美國的防火長城統一,

而臺灣則是首選的模範省 (或模範州 --

看我們先被納入哪一個防火長城)。

資訊人權貴懂得提問題。 維護你的資訊人權, 特別需要學貴(哥)知疑。

資訊人權貴懂得提問題。 維護你的資訊人權, 特別需要學貴(哥)知疑。