請把手機的指紋辨識按鈕用膠帶貼起來。

不要再用指紋/臉孔/虹膜解鎖了。

生物辨識 (biometrics) 用起來很方便,

但這類的技術跟 「保護隱私」 的原始目標其實正好背道而馳。

請把手機的指紋辨識按鈕用膠帶貼起來。

不要再用指紋/臉孔/虹膜解鎖了。

生物辨識 (biometrics) 用起來很方便,

但這類的技術跟 「保護隱私」 的原始目標其實正好背道而馳。

[註: 建議暫停瀏覽器的 javascript 功能或改用文字瀏覽器 lynx、 w3m, 以便不必登入直接閱讀某些連結。]

iPhone 指紋鎖剛推出時, 馬上就被德國駭客團體 CCC 破解。 他們公佈而不藏私, 目的就是要警告大眾: 「這種天天到處留跡又一輩子無法更改的東東拿來當做保安的鑰匙真是愚不可及。 大家別再被這些生物特徵產業的安全謊言給騙了。 這種技術適合(政府)拿來壓迫與控制, 不適合用來作為平日的開機鑰匙。」 後來三星 S8 的虹膜解鎖也一樣被 CCC 破解。

這篇文章光是看懂標題就驚醒一半: Fingerprints are Usernames, not Passwords。 想想你的 email 或 FB 或其他任何線上的帳號。 「帳號名稱」 的功能是 identification (識別), 很多時候它不被當成是隱私來保護, 甚至反過來還會被當成是名片來宣傳。 你幾乎不會想要去改變它 -- 一去改它, 過去所累積的人氣或名聲都必須重新建立。 「密碼」 的功能才是 authentication (身份驗證)。 密碼如果被偷了怎麼辦? 當然就換密碼呀! 有些網站甚至還要求你不時換密碼。 那如果指紋影像被偷了該怎麼辦呢? 例如 駭客從公開的相片當中取得 (德國國防部長的) 指紋? (附帶心得: 以後 拍照不要比 Ya!) 可曾想過: 如果你用指紋、臉孔鎖手機, 惡意者只要把你打昏 (客氣的話), 就可以解鎖了; 如果是密碼, 他沒辦法從失去意識的你口中得到答案。 握有密碼的人一旦死了, 秘密就與他一起逝去; 但指紋則否。

上面的論點不只適用於指紋, 同樣也適用於臉孔、 虹膜、 視網膜、... 等等各種生物辨識資訊。 生物辨識比帳號名稱更難更換, 是國家機器的最愛, 因為國家機器沒辦法猜到你腦中的密碼, 但卻有很多機會可以用生物辨識資訊追蹤你。 史蒂芬.史匹柏 2002 年的超讚科幻電影 《關鍵報告》 (警告: 從 「全片最大的象徵:眼睛」 那一節開始大劇透!) 早就警告過我們了。

在中國, 社會普遍欠缺人權與隱私觀念、 人民更沒有權利批評黨的政策; 而 AI 技術卻又先進發達。 諸多條件讓中國變成全球高壓監控做得最完備的國家, 其中貢獻最多的便是生物辨識技術。 無所不在的人臉辨識 (有些地方甚至連 進出家門 和 公廁取衛生紙 都必須刷臉) 已經讓民眾無處盾逃。 BBC 記者親身實驗, 七分鐘就被逮到 ( 文字報導)。 當然, 政府號稱這是為了 「打擊犯罪」。 但是你知道的, 他們對於 「犯罪」, 自有一套 「中國特色」 的定義, 例如 以維吾爾族的傳統方式過生活, 也被政府視為一種罪行。 不只 維族人申請護照時被迫提供 DNA, 就連 港人進入內地也被要求提供 DNA 樣本。 中共政府更積極發展被監控者更加難以防禦的 步態辨識 及 聲紋辨識 等等生物辨識技術, 從遠遠的地方,在你不知不覺當中,就可以讀取你的生物辨識資訊。

美國聯邦政府的各個情報單位也很積極地在蒐集民眾的生物辨識資訊, 甚至到了彼此之間勾心鬥角的地步。 CIA 把生物辨識軟體分享給 FBI 與 NSA, 卻又 以一個名為 「ExpressLane」 的工具 暗中把後二者所取得的民眾生物辨識資料庫傳回 CIA。 話說, CIA 幫軟體取那個名字, 不免令人聯想到 近年來各地國際機場內的生物辨識 「快速通關通道」。 EFF (電子先鋒基金會) 警告大家: 機場所蒐集到的生物辨識資訊, 這樣大規模的資料庫對未來社會的隱私有極高的風險。 另外, CIA 的一些奇妙舉動 -- 例如 投資護膚產品 (!?) -- 也令人懷擬它是否正在採用其他比較低調/迂迴的方式來蒐集民眾生物資訊。

在美國的市政府層級, 保護隱私的聲音比較有機會佔上風。 科技重鎮舊金山有許多從事高科技業的居民, 可能因此而有較多人意識到 人臉辨識技術不只侵犯個人隱私, 同時也與民主社會的價值衝突, 市議會於是率先全球 立法禁止市政府大規模佈署人臉辨識技術。 隨後, 奧克蘭、 Somerville、 柏克萊 等等城市也都相繼跟進。

盡管民主社會的許多民眾懂得防範政府濫權; 但是當生物辨識技術被商業與 「便利」 包裝時, 大眾就普遍降低了戒心。 例如印度政府建立了極具爭議的 Aadhaar 生物辨識國家身份系統 之後, 便拿它來提供銀行服務。 中國時報認為這是 結合生物識別系統和人工智慧等先進技術,以革命性創新進行無實體的銀行服務; 但 BBC 提醒 個資外洩與政府監控的隱憂。 又例如日本政府測試指紋支付系統一事, 我們看到的是 國外觀光客購物一指搞定 的便利; 但請教過資安專家 Bruce Schneier 的記者則提醒: 這是個爛點子。

臺灣在美中兩大強權夾縫當中求生存, 處境特別困難, 「便利或發大財等等糖衣包裹著政治意圖再包裹著技術議題」 的複雜情況下, 多數民眾 -- 甚至包含沒有惡意的政府官員與公務人員 -- 可能都欠缺警覺心。 從 「盜版三振」 垃圾法案 之類的過往經驗看來, 臺灣經常是美國的 「新科技政策海外白老鼠實驗室」。 前一陣子民進黨 23 位立委鍾佳濱等人推動〈虹膜生物辨識草案〉, 當時有大大 從政商關係角度精闢分析。 然而從提案人數來看, 我個人更好奇美國在這件事情當中的角色。 火紅得令人憂心的 機場臉部/指紋辨識快速通關 也是如此。

至於來自中國的資訊科技威脅, 那真是罄竹難書。 我只能簡單提醒大家: 不要安裝任何來自中國的 apps。 不過這也只是第一步。 很多人可能比較信任日本政府, 也很 嚮往日本的虹膜辨識支付; 但是如果你的虹膜資訊進了 line pay 系統, 而 中國騰訊又與 Line 合作推廣行動支付, 那接下來... ? 更廣泛地說, 當你的生物辨識資訊進入一家你所信任的公司手中, 但日後這家公司如果被中資入股甚至併購呢? 我若是中共政府, 絕不會滿足於商業合作, 當然要令騰訊進一步 併購 line 啊!

[2025/4/8] 有些時候你可能會在不知情的情況下把你的生物辨識資訊間接交給了中國人民解放軍, 例如透過 胎兒染色體基因檢測。

就算你信任臺灣政府、美國政府、日本政府, 就算你甚至信任中國共產黨政府不會惡意使用你的生物辨識資訊。 但是資訊安全事件總會發生吧? 其實是已經發生很多次了。 許多國家都發生選民資料外洩事件, 包含 美國、 香港、 菲律賓、 ... 印度11億國民的個資甚至已流入黑市遭賤價盜賣。 資安研究員也發現中國監控新疆的天網資料庫完全不設防, 一般人不需要密碼就可取得 250 萬人的個資; 他私下提醒負責的公司深網視界, 該公司的處理方式卻是 阻擋中國以外的 IP, 簡單地解決了提出問題的人。

那麼, 你的生物辨識資訊如果落在 「不太可能被中國併購的自由國家大型跨國商業公司」 手裡, 會比較安全嗎? 全球大型保全業者 Suprema 公司的雲端生物辨識智慧門鎖平台 BioStar 2 + AEOS 有多項漏洞, 讓千萬用戶指紋、人臉及個資曝險。 他們的 AEOS 門禁系統的用戶多達5700個機關行號, 散佈在83個國家,包含銀行、政府機關、警察、... 等等。

有些資安事件甚至未必完全是公司的疏忽。 蒐集並幫客戶分析基因的 23andme 公司, 他們的用戶當中, 有些人選擇允許親戚取得自身的 DNA。 如果某甲的親戚某乙懶得管理密碼、 在很多網站用相同的密碼, 那麼乙的帳號便很容易遭到「撞庫攻擊」, 而當乙的帳號被入侵時, 甲的最私密生物辨識資訊也就跟著曝光了。 有690萬人的基因資訊因此而落入黑帽駭客之手。 Mozilla 工程師 Irvin 寫了 23 個理由勸大家 不要公開你的 DNA。

誠然, 資安問題到處都有可能發生, 並不只有生物辨識資訊有此風險。 然而回到最早的提醒: 密碼如果外洩, 就只好改密碼; 但是如果你的指紋或虹膜資訊落入黑市, 你能有什麼反應呢? 是一輩子的事哦!

身為資訊科系的老師, 對 AI 技術感到好奇 是我的職業本能。 另一方面, 身為科技與社會學會的會員及科普通識教師, 提醒大家妥善保護個人生物辨識資訊則是我應該實踐的大學社會責任。 (不管有沒有拿錢執行計畫) 關於刷臉/刷虹膜議題, 我會對家人、 親友所說的話, 就是這篇文章的內容, 而不是強調它的酷炫與便利性。 盡管這與技職教師被教育部要求的產學合作經營方向可能有抵觸、 盡管這與某些合作廠商甚至同事的願景可能相反。

未來的生物辨識技術會越來越進步、 更無所不在, 例如 聲紋辨識、 心跳識別、人體微生物群系、氣味、屁股的形狀 或是 透過手機加速度計和陀螺儀感測器偵測步態... 等等。 隨著 腦波感測技術的進步, AR/VR 頭盔也很可以是蒐集生物辨識資訊的工具。 對於了解的人來說, 戴上未來偵測腦波的頭盔甚至可能會比穿上雲端連線的科技內褲更令人不安。 想要同時享受現代科技同時又要保護個人隱私, 將會變得越來越困難 -- 我會等待 自由軟體技術 慢慢跟上才採用, 而且絕對避免把資料上傳到公有雲; 但多數人可能沒有這樣的耐性與堅持。 在這樣的世界裡, 不太確定我能幫得上什麼忙, 只能期待這篇文章被更多人看到, 讓更多人隨時有保護個人生物辨識資訊的意識。 只能冀望當下一個包裹著生物辨識技術的生活便利或市政議題被提出時, 能有更多人從隱私/監控/國家安全的角度提出意見。

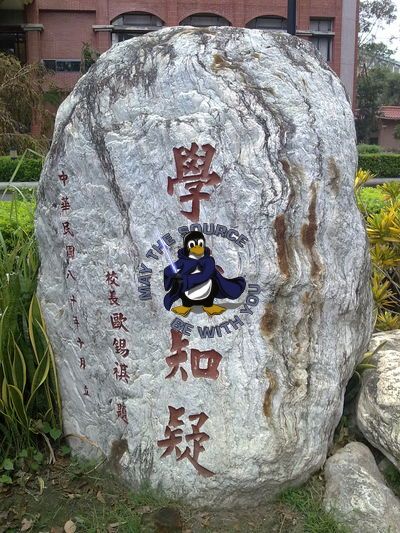

資訊人權貴懂得提問題。 維護你的資訊人權, 特別需要學貴(哥)知疑。

資訊人權貴懂得提問題。 維護你的資訊人權, 特別需要學貴(哥)知疑。

作者已經移除這則留言。

回覆刪除在保護隱私一事上面, 我個人是比較傾向不要太信任法律的保障啦。 隱私外洩之後, 任憑法律如何制裁與補償, 都很難彌補。

回覆刪除所以我已做好心理準備, 萬一要是 blogger 裡的 "私密" 內容 (主要也就流量統計而已) 被公開, 那也是我很能接受的事。 [根本是很想拿出來晾好嗎 哈哈]

但這篇的重點是要把生物辨識特別從一般的隱私資訊裡獨立出來強調。 其他隱私資訊比較可以「往者已矣」; 生物辨識不行。

隱私流失越來越不可逆是事實。 捨棄某些新科技不用, 確實也有點違反人性。 不過節食禁慾用功唸書任勞任怨也都有一點違反人性啊 :-) 本文的目的是要提醒大家 「生物辨識類隱私」 的特性,也要分享我為什麼及如何特別願意為 「生物辨識類隱私」 犧牲許多便利。

作者已經移除這則留言。

回覆刪除